暗いぐらいの家 #13 詩人と天使と色男

家を建てるのに、最も必要なものは何だろう。資金、資材、デザイン、建築家、工務店。色々挙げられるけれど、それらがすべて、順調かつ十分に揃っても、まだ家は建てられない。それだけでは、家はいつまでも、空想の中でしか実現しない。そう、家を建てるには、家の建つ土台——「土地」が必要不可欠だ。

2017年7月某日、ぼくと妻は、ついに土地所有者となったのだが、今回は、まさにその瞬間、土地売買契約締結のその席の様子を、お届けする。またしても長いエッセイだけれど、終盤に衝撃の展開が待っているので、ぜひグッとこらえて、読み進めていただきたい。

▼建設予定地の南側、砂利の市道が、松林のなかを西へ走っている。森に暮らす。まさかそんな人生がやってくるとは、思いも寄らなかった。そう、特に「森に暮らす」ことを目指したわけではないのだ。

▼今回の記事では触れないが、すでに測量や地盤調査も進んでいる。もうひとつ、普通の土地ではあり得ないだろう、或る調査があったのだが、それはまた別の機会に。

ぼくらが、建設予定地に出会ったのは、今から1年前。譲れない幾つかの条件をもとに、ぼくらは、現在の建設予定地に出会った。当時挙げていた条件は、3つ。「妥当な価格」「庭になるスペースがある」「町会活動がない」だ。

1つ目は、皆、当然にそう思うから、条件とは言えないかもしれない。2つ目の条件は、条件というより希望に近く、庭のサイズについてはあまりこだわりがなかったから、長野県下においては、それほど厳しい条件ではなかった。問題だったのは、3つ目の条件だ。これが、ぼくにとって、最重要かつ絶対的条件だった。主題ではないので、その詳しい理由については端折る。端的にいうと、日本の現存する(これまで通りの)町内会という組織ないし制度は、目的と根拠と実態がいまや曖昧模糊で、「ぼくは付き合えない」。

町会活動があるかどうか。あったとして、柔軟性に富んだ未来志向のものか、それとも旧態然のものかどうか。そんな生々しいインフォメーションは物件情報には載っていないから、良さそうな土地を見つけると、近隣に住む友人や知人に聞いて回る、そんな日々が数ヶ月続いた。

その土地は、松本に移住した頃から何かとお世話になっている知人夫婦から、紹介してもらった。ぼくらの条件を伝えると、あそこがあるぞ、あっちもなかなかいい、あの人も売るって言ってなかったか、と次々に教えてくれる。ところが、というか、やはり、第3の条件をなかなかクリアしない。万策尽きたかに思えたそのとき、ご主人が言った一言が、空を今にも覆い尽くしそうだった厚い雲を、一筋の光とともに、裂いてくれた。「そこなら空いてるけどな。ここ、そんな活動ないし。」それは、知人一家が暮らす家の、斜向かいの、森のなかの売地だった。

▼前土地所有者の、笠井みかさん。土地売買契約締結の朝、会合場所となった不動産屋の前で。ここに至るまで、ぼくらの身勝手な我が儘・無知ゆえの大胆な相談を、丁寧に聞いてくださった。笠井さんに出会えたことは、土地を所有すること以上のギフトだったと思う。

所有者は、知人とも親しい方だった。名は、笠井さん。他県出身のご夫妻が、信州への移住を機に土地を所有したのは、十数年前のこと。その際に計画していた新築話は、紆余曲折あって流れてしまい、その後は一財産として、そのまま所有するのみになっていた。

知人を介し、奥様である笠井みかさんと、連絡先を交換。初めてお会いしたのは、2016年春だったと思う。みかさんはクリスチャンで、同じ教会に通う方がぼくを知っていて、初対面する前から、ぼくが詩を書きデザインをしている妙なやつだということも、ご存知だった。みかさんはとても温和で明朗、そして手際よく、言葉や態度がはっきりとした、心地のいい方だった。その後の展開は、これまでの連載で書いてきた通り。設計士を探し、図面を何度も作り直し、工務店を見つけ、資金繰りをし、各パーツを選んでいた。その間、およそ1年。本来ならまず土地を購入するべきところを、資金にまったく余裕のないぼくらは、笠井さんに待っていただけないかと相談。無理な相談を笠井さんは快諾してくださった。ぼくら夫婦にとっては、まさに、天使だ。

新築図面の大半が完成し、総予算も把握でき、銀行からの住宅ローンもいよいよ目処が立った、2017年6月。ついに、そのときはやってきた。6月25日。笠井さんに連絡を取った。諸々の手順を確認しながら、スケジュールを組み、最終的に、売主・買主揃って、物件を扱う不動産屋にて、契約締結をすることとなった。

ぼくはこのときを、ずっと楽しみにしていた。しかしそれは、土地を購入するからではない。土地を扱う不動産屋に、ずっと興味があったからだ。というのも、安曇野で車を走らせていると、この不動産屋の看板をたびたび見かけるのだ。そしてその名があまりに謎で、忘れようにも忘れられないものだった。

その名は、「TPO不動産」。TPOといえば、普通、誰でも「Time(時), Place(場所), Occasion(場合)」だと考えるはずだ。しかし、その意味通りだとして、「時と場所、場合によって使い分ける」不動産屋というのは、一体全体、どういう不動産屋なのか。そして、その会社社長は、どんな人物なのか。正直白状すると、警戒していた。(詩人を名乗っておいて、他人のことを言うのも何だが)だって、謎が深すぎる。その証拠に、契約締結のこの日まで、ぼくは一度も不動産屋に連絡をしていない。触らぬ神に祟りなし、君子危うきに近寄らず、である。

▼謎深き不動産屋、「TPO不動産」。笠井さんとの出会いとはまったく異なる種類の、しかし最大級の感動(と言っていいのだろうか)が待っていた。

さて、売買契約の予定日がやってきた。笠井さんに教えてもらった住所に向かう。敷地内に入ると、右手に、大きな倉庫のような建物があった。一階中央部分のシャッターが上がっていて、一階は、工具や資材置き場になっているようだ。入り口に、簡単な看板が置いてある。「TPO不動産。事務所は階段を上がって2階です」謎が謎を呼んで、ぼくの頭のなかでは、もうこの時点で、TPO不動産は、宮沢賢治の『注文の多い料理店』に等しくなっている。

恐る恐る階段を上り、事務所のガラス戸を開ける。おじさんが一人いて、「社長さんですか」と尋ねると、いえ違う、座ってお待ちを、という。言われた通り、入り口すぐのラウンドテーブル(やはり!大事なことはラウンドテーブルに尽きる。未読の方は第11話をお読みください)に座って待っていると、少し遅れて、ひょいひょいと、社長がやってきた。

▼雑然と整然のあいだで、なかなかカラフルな佇まいをみせる文房具たち。「事務所」の臨場感が溢れていて、楽しい。ローカルの個人事業や小中規模企業は、経営者のキャラクターが表現されやすくて、面白いと思う。

▼あーついに不動産屋っぽいぞ、と思って撮影した、壁一面の日本アルプスの地図。だけど、どうだろう、不動産屋っぽいのだろうか。カレンダーにはちゃんと「おうちさがし」のメッセージ。うんほら、やっぱり不動産屋だ。

▼写真左に座るのが、TPO不動産代表・矢ノ口さん。右にいるのが、ぼくの妻。心優しい笠井さんが相手とはいえ、大きな大きな買い物だ。ぼくも妻も、そして笠井さんも、緊張をしていたと思う。その空気、この後のぼくの質問で、一気に覆ってしまうのだが。

矢ノ口修介さん。いくつかの不動産会社を渡り歩き、生まれ故郷の安曇野で自らの不動産屋を立ち上げたのは、40歳の頃のこと。以来、穂高エリアの別荘物件を中心に、土地やアパート、営業用店舗・事務所など、幅広く扱っている。会った瞬間に、愛嬌のある、気さくで愉快な方だと分かった。であるなら、なおさら気になるのが、あの社名だ。その名の由来には、きっときっと、仕込み刀のように切れ味鋭い、特別な何かが隠されているに違いない。

ことは土地売買契約だから、確認しなければならない項目は多く、ちゃんと集中して席に付いていなければいけない。だからこそ、話が本題に入る前に、あの問題を片付けておきたかった。挨拶を交わしてすぐ、ぼくは尋ねることにした。

「あのー、ずっと気になっていまして。いいですか、伺っても。あの、社名の“TPO”っていうのは、一体どういう意味なんでしょう?何の略語なのでしょうか?」

「ん、意味?そんなの知りたいの?」

「はい、ぜひとも。」

「いうほどのことでもないんだけどなあ。そりゃあ、ほら、“(T)とっても(P)ピンクな(O)男”よ。」

「・・・・・・!!!!!!!」

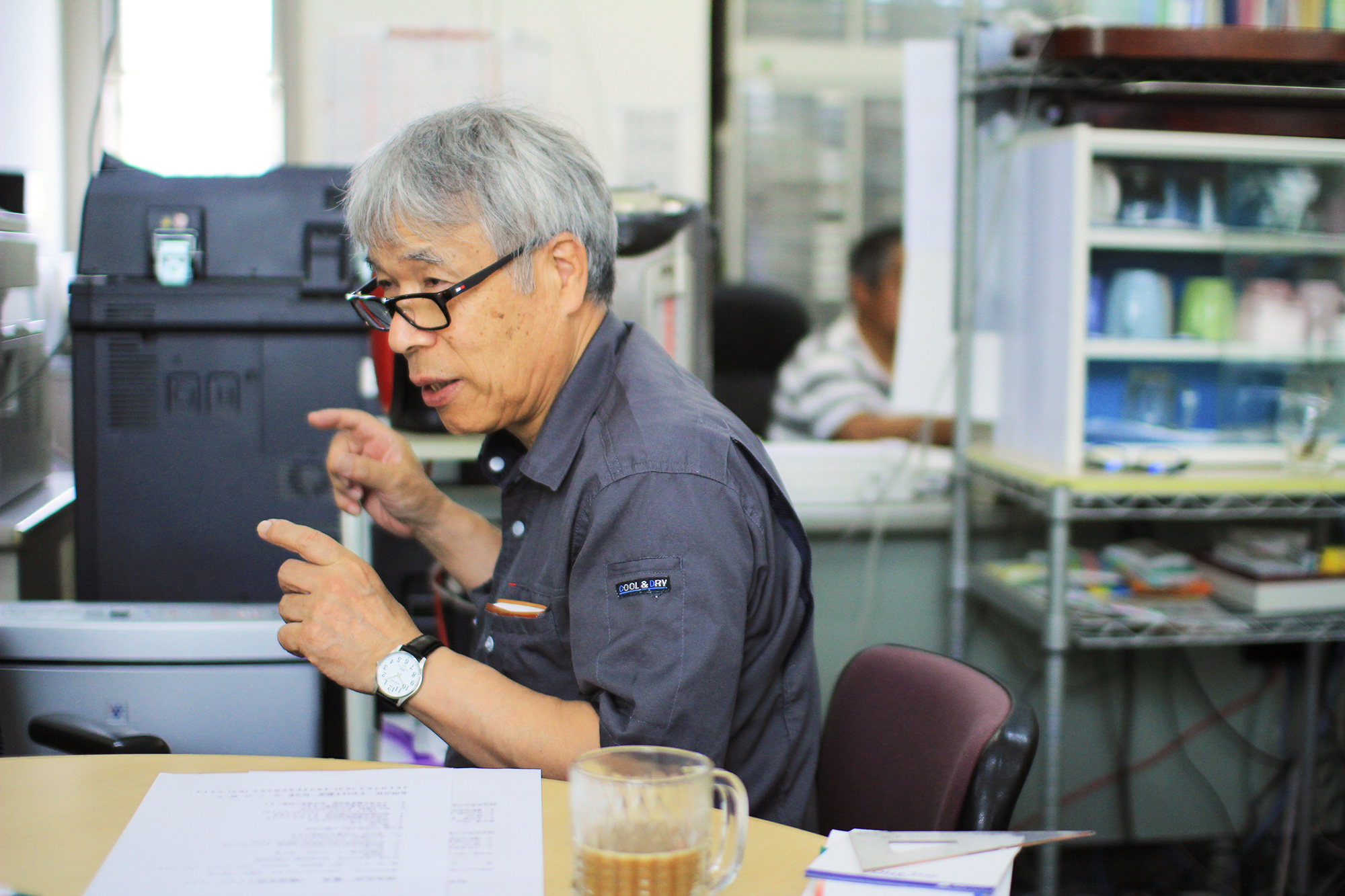

▼衝撃の発言をする、矢ノ口さん。

——DAIGOよろしく、衝撃の事実である。同席した妻も、当然以前から付き合いのある笠井さんも、あまりの衝撃に、体は仰け反り、目は豆鉄砲を食らった鳩のよう、開いた口は塞がらない。え?え?本当に?本当?と何度も食い下がる、売主&買主。本当だよ、と、あっけらかんとしている矢ノ口さん。これ記事になるんですけど大丈夫ですか、本当ですか、と、ぼくも再三確認する。いいよ、だって本当だもの、と、やっぱり淡々としている矢ノ口さん。別の日に改めて確認したけれど、本当だ、とやっぱり言い張っていたくらいだから、今ではもう、ぼくはあれが真実だと納得することにしている。

▼まさかの展開に、笑う、笑う、売主と買主。

▼淡々と説明を続ける、ピンクな男、矢ノ口さん。

必要以上の緊張の糸が、一気にほぐれた瞬間だった。それ以降のやりとりが、引き続きこの調子で愉快だったのは、言うまでもない。土地売買契約の席というのは、あんなにも笑いが溢れ返るものなのだろうか。なのに、同時進行で、全ての書面に目を通し、一つひとつの項目を確認しながら、判子を押してゆく。何なのだろう、このコントラストは。

この連載には、「選択編」という、サブタイトルが付されている。設計士も、工務店も、間取りやデザイン、各パーツも、そしてこの土地も、確かに、ぼくと妻が、吟味の上に選んできたものだ。しかし、不動産屋だけは、選んだわけじゃない。この奇想天外なエピソードは、ぼくが狙ったものではまったくない、もう「呼び寄せてしまった」という他ない、いやそれも「ぼくが選んだ」ということになるのかもしれない——

斯くして、詩人は、心優しい天使から、森のなかの土地を購入したのだ——“とってもピンクな男”の仲介によって。